奈良市尼ヶ辻町所在、垂仁天皇陵(宝来山古墳、4世紀中頃、前方後円墳、長さ227m、大型古墳ランク 20位)

周濠に田道間守の塚と伝えられる小島が浮ぶ。

守は垂仁帝の命により、橘を求めて遠く絶遠の地に弱水を尋ねる。

★ 写真・図はクリックで拡大。プリントアウトも出来ます

■ 田道間守の塚

少年の昔、佐紀の御陵を巡って漸く尼が辻の垂仁天皇陵に重くなった足を停めたとき、もう夕陽は西に傾き近隣諸陵を管理する宮内庁の詰め所にはカーテンが降り、父に託された朱印帳の押印はだめ、呆然として眺めた御陵の周濠には田道間守の塚だといわれる小島が逆行を浴びて浮かんでいた。

蒲生君平が1,800年頃に書いた「山稜誌」には、但遅麻守(たじまのもり)の塚について ”陵の北の円塚は、あにこれなるか” と記し、幕末頃の版本「聖蹟図志」の伏見東西陵全図には、尼ヶ辻から西へ向かって奥福院村を過ぎ、薬師寺道と交差した先の左側に ”宝来時山菅原伏見東陵”として垂仁陵を、交差する手前右側に ”田遅麻守塚” として小さいが独立して塚を記している。同じく「山稜図絵」の第11代垂仁天皇の図には、濠を巡らせて南北に長い松山を描き、余白に ”堀中南ノ方ニ橘ノ諸兄乙ノ塚有之由水中ニテ見エズ” と註記し、田道間守が橘諸兄に替わっている。これらのどれにも田道間守の塚が濠の中に在るようには記されていない(遠藤編・史料天皇陵)。橘を求めて絶遠の地に旅した話は記紀の記載だからまあ当初のからの話としても、塚や小島については後世の付託であろう。

蒲生君平没後50年の文久2年(1862)、尊皇倒幕の風向きを和らげようとでもしたのか、幕府は君平の出身地宇都宮藩に命じて京畿の山稜百余ヶ所を修復させている。君平の遺志を生かした宇都宮藩の出費は相当なものだったろうが、各所に濠を造り牆を廻らせ、荒れていた山稜を概ね現在見られるような御陵のスタイルに修造した努力は敬服に値する。この文久の大修築には、有り得べからざる神武天皇陵を君平の主張にしたがって新修治定するといった、とんでもないオマケも付いたが、ひょっとすると垂仁陵の濠の中に田道間守の小島を作り込んだのもこの時のオマケなのかもしれない。

■ 記紀の物語

天武帝が政権の安定を図るためか、氏姓の尊卑をたてて社会の経緯をまとめようと、帝記・旧辞類の改訂選録をはかり、元明帝の和銅5年(712)献上された古事記、相次いで養老4年(720)に完成されたとする日本書紀には、従って数多くのルーツ物語を含む。其の垂仁記には埴輪を初めて創案して后妃、日葉酢媛命の墓にたてた功により土部(土師(はじ))連(むらじ)を賜った野見宿禰(のみのすくね)をはじめ三宅氏の始祖とされる田道間守の物語が記される。

垂仁帝3年の春、来朝した新羅の王子、天日槍(あめのひぼこ)が近江路を経て但馬に居を定め、出石の女、麻多烏(またお)を娶った。其の5代目の子孫が田道間守とされ、帝は90年の春2月田道間守を常世に遣わして非時(ときじく)の箇倶能未(かぐのみ)(香果)を求めさせた。守は絶遠の地への往還に苦節10年を費やして、橘であろうといわれる香果を携えて帰朝したが、帝は半年前の99年7月に140歳の寿を全うされていた。守は持参の半分を大后に捧げ残り半分を御陵に献置し、慟哭して自ら命を絶ったという。書記には其の様子をこう記す。

命(おおみこと)をみかどにうけたまわりて、遠くより絶域に往る。とおく浪を踏みて遙かに弱水をわたる。この常世国は神仙の秘区、俗のいたらむ所に非ず。・・中略・・然るに聖帝(みかど)の神霊に頼りて、僅かに還り来ること得たり。今天皇既に崩(かむあが)りましぬ。復命(かへりことまう)すこと得ず。臣生(いけ)りと雖も亦何の益(しるし)かあらむ」とまうす。 すなはち天皇の陵に向かいて、叫(おら)び哭(な)きて自らまかれり。 ( 岩波日本古典全集)

田道間守と橘について垂仁天皇陵にまつわる此の伝説は博く識られるが、古事記では常世の国の木の実について記すが「弱水」は語らない。記の註では、常世国は新羅か済州島あたりではないかとするが、現在も柑橘類を特産とする済州島は橘では話が合うが、いくら何でも往復10年は長すぎる。もっとも、1世紀ほど後の「竹取物語」では、かぐや姫を廻る5公子の一人、くらもちの皇子は蓬莱の玉の枝をとりに船出して三日で舞い戻り、鍛冶匠6人に偽物の制作を依頼したあと”千日いやしき匠らともろともに同じ所に隠れ居たまいて”と時間稼ぎを試みたのもあるので何とも言い難いところ。一方書紀に記す常世国は、万里の海を越えた国の更に遙かな弱水を渡った絶遠の地だと云うから10年の大旅行は妥当なところか。しかし其の「弱水」についての地理的概念はあまり解説される事がない。岩波版の註記によれば、「鴻毛を載せることすら出来ない天下の弱者」が弱水には棲んで居り、その弱水は玄中紀では「崑崙」、史記、條支伝註所引の魏略では「大秦西」、漢書、顔師古註に「西域絶遠之水」とあり、位置は定かでなく遠くはるかな河川の意と記されている。帝記や旧辞を主にした「記」には無く、時間的にそれほどの遅れはない「紀」には書かれた「弱水」に「絶遠」の知見が書紀編纂者にあったとすれば、彼らが参照した渡来人のもたらした漢籍の中に百済記などの他に山海経、もしくは7世紀初頭には成立していた水経注などが在ったのかもしれない。

■ 弱水は西域にある

水経注には、阿耨達太山(あのくだつだいせん)=崑崙山として、その山からは6本の大水が流れ出るとし、山海経に6水とは 、赤水、河水、洋水、黒水、弱水、青水とする。山の東北隅から流れ出る”河水”は黄河の水源の一つとするが、また漢書西域伝を引いて「條支には弱水が流れ西王母が住まわれるがまだ見たことはない云々」(平凡社・中国古典大系)と記す。水経注本文では天山以南パミール以東の水がターリム河となってロプ・ノールに流れ込み、そこから伏流して積石に出て黄河の源流の一つとなると考え、崑崙の位置をパミールと混同してはいるが、パミール以西の川は全て西流し、遠くシリアの西海に注ぐ弱水は地理上の位置はともかく絶遠の水系だと理解していたことになる。

記紀の編纂→新大和朝廷の成立→壬申の乱→大津の宮→近江路→但馬→天日槍→新羅→唐・・・・と、符合する線を逆にたどるとき、当時の大和朝廷を構成した人々と東アジア・ユーラシア大陸との密接な関係が伺える。記紀を編んだ人々の間では、渡来人のもたらした舶載の豊富な史料・典籍に旅情報も加えて、前記の西域・シリヤ・ローマなどのシルクロード事情が語られていたのではないかと、楽しい想像はつきない。

現代の中国地図で西域に弱水を求めると、其れは甘粛省河西回廊の張掖に見ることが出来る。祁連山 (5547m)の南に発して山脈の南面を東流する黒河が東経100度あたりで山脈を北に越えて回廊に降り、西北流して張掖・臨澤・高台を潤し酒泉の手前、万里の長城の切れ目で再び北に向きを変え、東河・西河と二筋になって内モンゴルのバダイジャラン砂漠に消える河がそれである。橘と酒泉の間に関係が成立するかなどとヤボは言わずに、田道間守が10年を費やした旅の間に弱水を渡り、何と酒泉の甘い水まで飲んでいたとして、日本人西域旅行第一号の名誉を与えてあげたらどうだろう。

現代の中国地図で西域に弱水を求めると、其れは甘粛省河西回廊の張掖に見ることが出来る。祁連山 (5547m)の南に発して山脈の南面を東流する黒河が東経100度あたりで山脈を北に越えて回廊に降り、西北流して張掖・臨澤・高台を潤し酒泉の手前、万里の長城の切れ目で再び北に向きを変え、東河・西河と二筋になって内モンゴルのバダイジャラン砂漠に消える河がそれである。橘と酒泉の間に関係が成立するかなどとヤボは言わずに、田道間守が10年を費やした旅の間に弱水を渡り、何と酒泉の甘い水まで飲んでいたとして、日本人西域旅行第一号の名誉を与えてあげたらどうだろう。

■ 唐と吐蕃

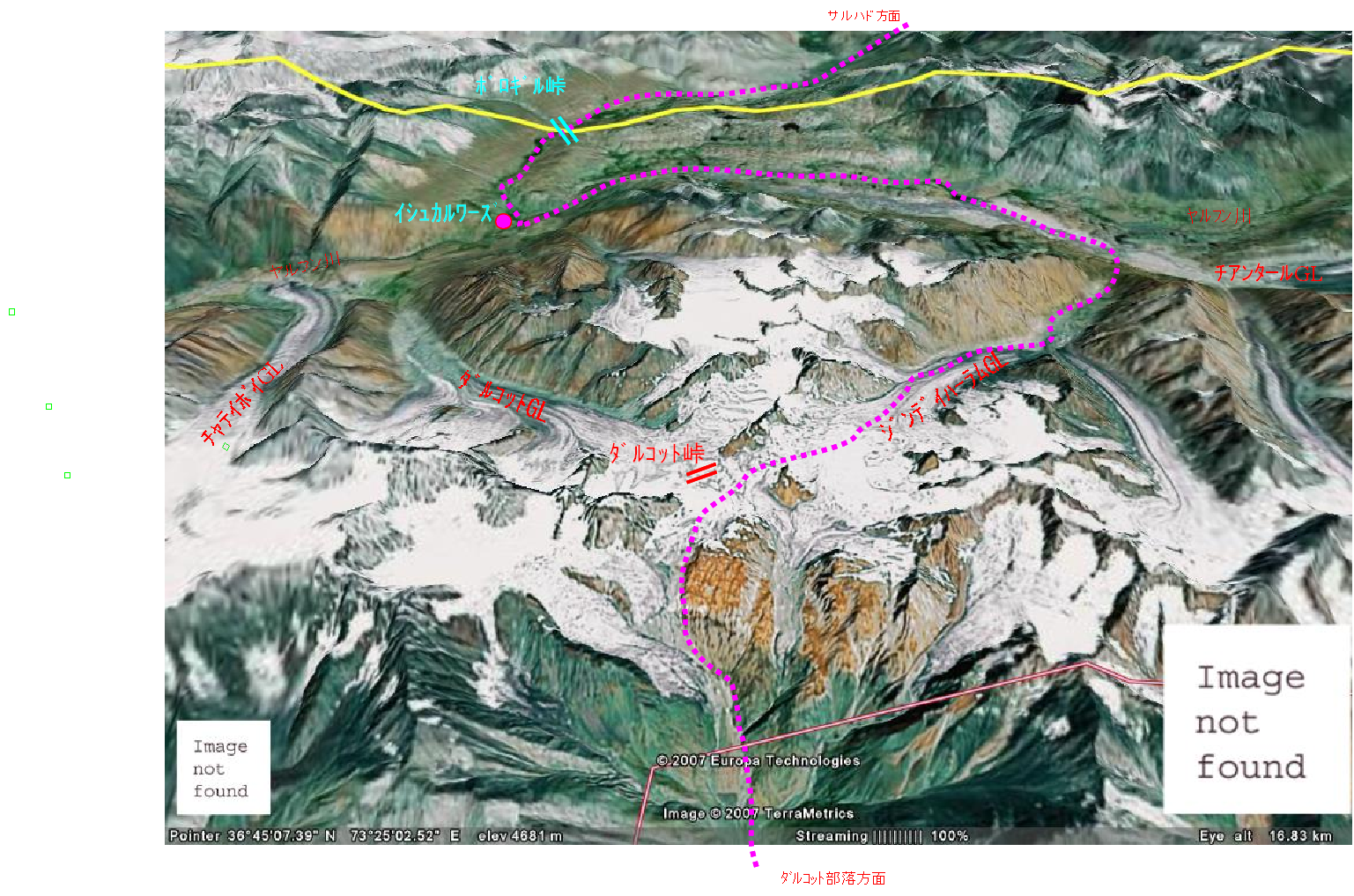

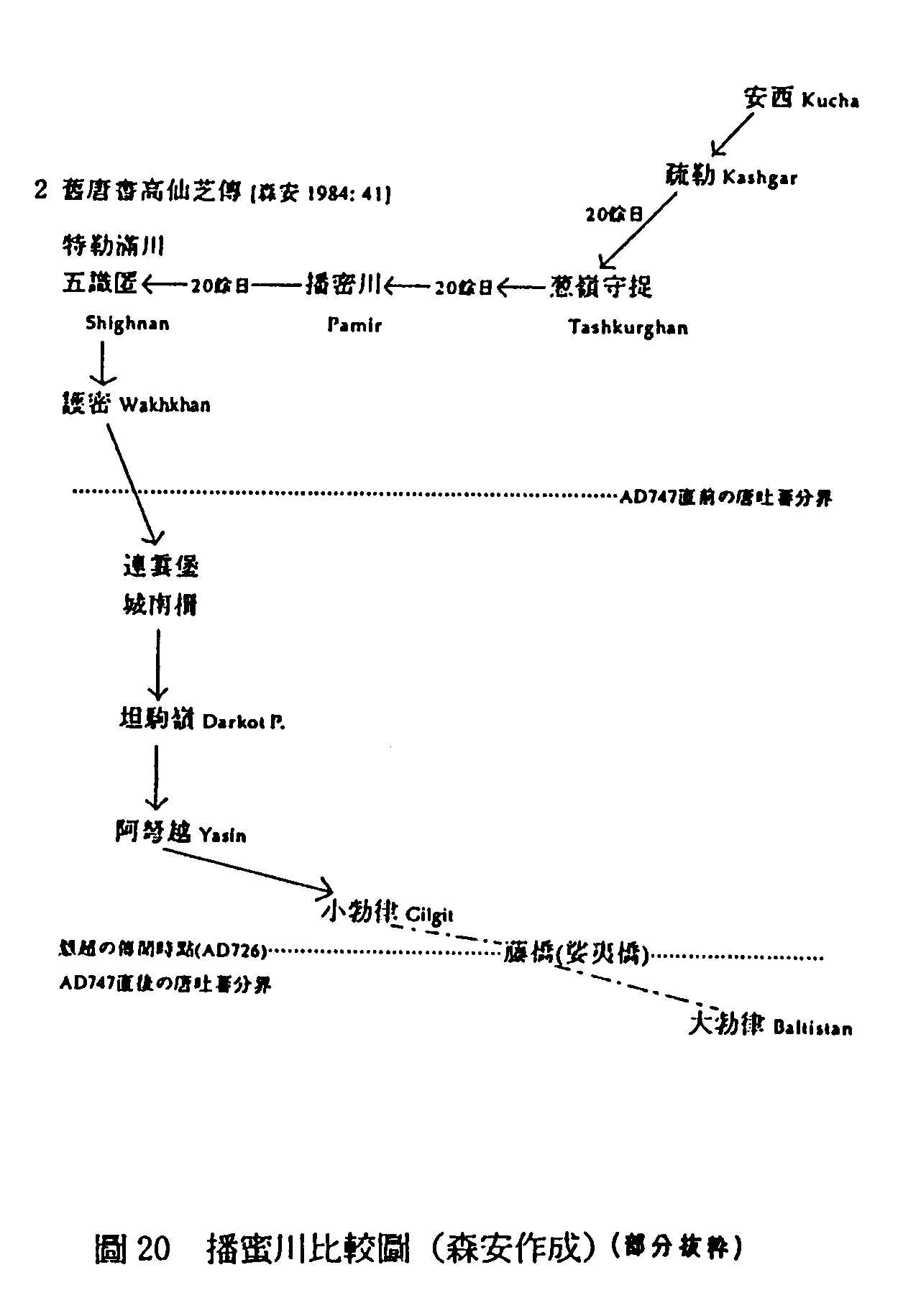

記紀の成立した頃、西域の大陸では、吐蕃が元気になり、ターリム盆地侵入の後バルチスタン(大勃律)へ、722年頃からヤシン(小勃律)までも其の勢力範囲に収めた。742年頃にはワハンも吐蕃の収めるところとなって、西北諸国の唐への献貢が停止する事態となるや、玄宗帝は747年高麗の將、高仙芝に歩騎一万をつけて小勃律を攻めた。 決して豊かでは無かったタシュクルガンからアリチュール経由シュグナン、大パミール道 パミール川経由、小パミール又はタクトンバシュパミール経由ワクジル峠道と軍を3隊に分けて進軍させ、期日を合わせてサルハドに集結し、ワハンダリヤを渡河、対岸連雲堡に拠った吐蕃軍を討ち、ボロギル峠(3804m)、ヤルフン川、ジンデイハーラム氷河を登って7,000の軍馬はコヨ・ゾム(6972m)の秀峰を右に見て僅か3日でダルコット峠(4572 m)に立った詳細はスタインを引いた「中央アジア探検史」(深田)に詳しい。

■ 高仙芝のダルコット峠越え

峠から見下ろす先は目指す吐蕃と小勃律のヤシンの沃野だ。唐の軍勢は南西から覆い被さるように流れるガンバル・ゾム(6518m)の巨大な氷河と南に落ち込む標高差2,000mに及ぶ急峻の大氷壁の底に挟まれるように点在するダルコット部落を見て吸い込まれそうな怖さを感じたであろう、前進を躊躇したという。南から登って峠に立ったスタインも振り返って無理からぬ事だと実感している。高仙芝は一計を案じ、部下20騎を敵の軍使に変装させて「阿怒弩の人は喜んで歓迎しますし、娑夷河の藤橋は切り落としてあります」と上奏させ、兵は漸く安心して攻め下ったという。変装兵士はあらかじめ本隊の通らないダルコット氷河を先行させたものと思われる。阿怒弩はヤシンに比定されるが確定されていない。吐蕃の援軍をストップすべく断ち剪ったという藤橋は蔓を撚り合わせたロープの吊り橋で、諸説ではヤシン川が合流点のギルギット川(ギザール川)に懸けられたものであろうとする。藤橋の様子は今は無いが、ギルギット川下流のシェル・キラにあった素敵な写真が「憧憬のヒマラヤ」(本多)に載っている。藤橋は大きく撓むので、架橋地点は川幅がなるべく狭く、川面から相当程度の高さを必要とする。ヤシン川の合流地点ならば現在中国の援助で懸けられた吊り橋が架かっているグピスの下流は絶好の地点だ。シェル・キラもイシュコマン川合流点のガクチもそういう地点を選んで現在スチールワイヤを大きな岩盤にアンカーした立派な吊り橋になっている。藤橋は其の構造強度から類推して、とても7,000の大軍を連続して渡せるとは思えない。軍の渡河については浅瀬を選んでの徒渉か、大規模な浮き橋をを仮設しての渡河しか考えられない。ダルコット氷河ではなく上流の水量の少ないジンデイハーラム氷河を本隊の通過路に選んだのもボロギル対岸のゴルジュになったヤルフンの奔流を避けて徒渉するためだったのであろう。

吐蕃に通じた小勃律の重臣を切った後、王と王妃を捕らえギルギットに鎮軍を残して帰国した唐軍の動静についての詳細はあまり明確でない。スタインはフンザ、チャプルーサン谷を経由、イルシャド峠からサルハドに戻り帰国したと言うが、小勃律の中心だったギルギットでの様子、勇猛を以て鳴るフンザ人との戦闘等は記録がない。高仙芝通過の頃にはまだフンザにブルシャスキー族は来ていなかったからか。また小勃律の国勢について慧超伝は”貧多く、富少なし。山川狭小にして田種多からず”と言い、高仙芝の平定の翌々年天寶8年(749)吐火羅使の献表文に、唐の鎮軍について”多くの田種無く鎮軍彼に在るも糧食充たず、箇失密(かしみーる)より塩米を市易し、然して支済するを得る”(冊府元亀)とし、小勃律が箇失密に依存している状況が指摘されている(関根・中央大学紀要)。

■ 吐蕃 ⇄ ヤシン以西の東西路

大胆な仮説だが小勃律の王は夏を過ごすために貧しいギルギットの本営から糧食生産の豊かなヤシンの夏村に移動してたてた仮本陣が、木曾義仲の鵯越えのような唐軍の奇襲に遭い、殆ど戦うことなく破れ、頼みの吐蕃軍が険阻なスカルド道に手間取っている間に一気にギルギットに進軍して平定し、ギルギット下流の藤橋を剪り、貧しい国には長居は無用と、少数の鎮軍を残して8月中には連雲堡に帰着したのではないか。もしそうだとすれば断ち切ったとされる娑夷橋の位置をヤシン川のグピス合流点ではなく、ギルギットの下流に747年直後の吐蕃との分堺を定めた位置に置いた「慧超往天竺国伝研究」(桑山編)の訳注の付図は納得が行く。インダスとギルギット川合流点の橋を剪ったのならば小勃律の防衛にスカルドからやってくる吐蕃の援軍を阻止するには格好の方策だと思える。しかしながら、当時吐蕃とサルハド、ワハン方面を繋ぐ日常の連絡路がインダス本流沿いのスカルドルートであったか、又はフンザの北シムシャル峠、ミスガル、チャプルーサン谷、チリンジ峠、ヤルフン下り、又はイルシャド峠、ワハン回廊ルートであったか、更にヒスパー氷河、フンザ経由であったかの検討をされた話を聴かない。連雲堡の築かれた位置がワハンダリヤの南岸ボロギル側にあり、サルハドと河を隔てていたことは、吐蕃兵の日常の補給を、ワハンからでも、ヤシン(小勃律)からでもなく、ヤルフン流域の豊かな糧食を当てにせざるを得なかったものすれば、吐蕃と連雲堡の連絡路はダルコット峠に無関係な、ヤルフン、カランバール、チリンジ峠、チャプルーサン、シムシャルルート、又はヒスパー氷河、バルチスタン、ルートが考えられる。連雲堡は軍隊の拠点であり、小勃律(ヤシン、ギルギット)とは別格の存在であったなら、ヤシン、吐蕃ルートの商用ルートは、娑夷河(ギルギット川)、インダス本流、スカルドルートがメインであり、当時、吐蕃からの東西ルートはシムシャル、ヤルフンの軍用北ルートとインダス、ギルギット川の南ルートと2本が並行していたと考える事が出来る。北道はシャンドール峠を経由した南道とマスツージで合流し、ヤルフンを西南下流すればチトラル(商弥・賖彌)経由でジャララバード(ナガラハーラ・那竭)に達する。

大胆な仮説だが小勃律の王は夏を過ごすために貧しいギルギットの本営から糧食生産の豊かなヤシンの夏村に移動してたてた仮本陣が、木曾義仲の鵯越えのような唐軍の奇襲に遭い、殆ど戦うことなく破れ、頼みの吐蕃軍が険阻なスカルド道に手間取っている間に一気にギルギットに進軍して平定し、ギルギット下流の藤橋を剪り、貧しい国には長居は無用と、少数の鎮軍を残して8月中には連雲堡に帰着したのではないか。もしそうだとすれば断ち切ったとされる娑夷橋の位置をヤシン川のグピス合流点ではなく、ギルギットの下流に747年直後の吐蕃との分堺を定めた位置に置いた「慧超往天竺国伝研究」(桑山編)の訳注の付図は納得が行く。インダスとギルギット川合流点の橋を剪ったのならば小勃律の防衛にスカルドからやってくる吐蕃の援軍を阻止するには格好の方策だと思える。しかしながら、当時吐蕃とサルハド、ワハン方面を繋ぐ日常の連絡路がインダス本流沿いのスカルドルートであったか、又はフンザの北シムシャル峠、ミスガル、チャプルーサン谷、チリンジ峠、ヤルフン下り、又はイルシャド峠、ワハン回廊ルートであったか、更にヒスパー氷河、フンザ経由であったかの検討をされた話を聴かない。連雲堡の築かれた位置がワハンダリヤの南岸ボロギル側にあり、サルハドと河を隔てていたことは、吐蕃兵の日常の補給を、ワハンからでも、ヤシン(小勃律)からでもなく、ヤルフン流域の豊かな糧食を当てにせざるを得なかったものすれば、吐蕃と連雲堡の連絡路はダルコット峠に無関係な、ヤルフン、カランバール、チリンジ峠、チャプルーサン、シムシャルルート、又はヒスパー氷河、バルチスタン、ルートが考えられる。連雲堡は軍隊の拠点であり、小勃律(ヤシン、ギルギット)とは別格の存在であったなら、ヤシン、吐蕃ルートの商用ルートは、娑夷河(ギルギット川)、インダス本流、スカルドルートがメインであり、当時、吐蕃からの東西ルートはシムシャル、ヤルフンの軍用北ルートとインダス、ギルギット川の南ルートと2本が並行していたと考える事が出来る。北道はシャンドール峠を経由した南道とマスツージで合流し、ヤルフンを西南下流すればチトラル(商弥・賖彌)経由でジャララバード(ナガラハーラ・那竭)に達する。

■ ギルギット川は「弱水」だった !

唐軍の帰路について、スタインはチャプルーサン経由だと言う。ギルギット、フンザと北上し、シムシャル・チャプルーサンの北道を示威行進しながら通過することは、今回の小勃律攻めの意義からあり得る事だが、前記したフンザ地区の記録はないし、途中にはインダス沿いに古来有名な懸度の険がある。5,000に及ぶ大部隊の軍馬が果たして簡単に通過し得ただろうか。私の歩いた感覚では唐軍の帰路はチャプルーサン谷でなくヤシンの東隣、懸度でもないイシュコマン川を北上し、チリンジ峠からの北道に合してカランバール峠、ボロギル峠ルートで連雲堡に戻ったと考えたい。示威行進は主として吐蕃に向ければ良いのでヤルフン流域を行軍するだけで充分ではないか。

ギザール川、或いはギルギット川に擬せられる娑夷河について、新唐書では「娑夷河、弱水也」、旧唐書では「娑夷河、即古之弱水也」と書く。此の河を弱水とする表記が現地語の採録なのかそれとも古くからあった「鴻毛載せ得ざる天下の弱者」が棲む弱水のイメージを利用して兵を鼓舞しようとした高仙芝の芝居が唐書に採録されたものなのか、其のあたりは判然としない。落語の落ちなら「娑夷河」にはシャイな人が棲むから弱水」で良かろうがそうは問屋が卸さない。水経注に言う ”遠く西海に注ぐ弱水” が実は張掖・酒泉を流れる現在の弱水でなく、旧唐書にに言う ”古の弱水”、即ちギルギット川のイメージだとすれば、日本人西域旅行第一番の名誉を捧げた田道間守には、ダルコットを越えてヤシン川を下り、娑夷河を望んだ壮大な大旅行をさせなければならない。ギルギット川は東に流れるが、阿耨達太山(あのくだつだいせん)=崑崙山より流れ出て西に向かうインダス本流と合流した後、やがて流れ込むアラビア海も西海の一つだとすれば、ギルギット川が弱水だと言ってもあながち間違ったとは言い切れない。

しかし、何はともあれ、高仙芝の弱水越えは日本書紀成立後の事件なので、記紀編纂者の参照した典籍の中には登場するはずがなく、たとえ紙の上とはいいながら、田道間守にダルコットから弱水を渡らせるわけにはいかないのが、残念。

(ハルブーザ誌 259号より転載・ 松田徳太郎)

高仙芝のダルコット越を、ここまで調査された先人がいるとは驚きです。

私のシナリオでは、高仙芝より下位の将が小律勃征伐の命令を受けながら、アライ峡谷の唐軍前線基地に張り付いたまま動けず有効な戦略策定をできず、部下に突き上げられてカラクル湖畔まで進出したが、吐蕃軍の遊撃戦術にやられっ放しで何も進捗せず、別戦域が主担当であった高仙芝が督戦に来たところで、李嗣業ら戦闘的中堅将校らが決起、高仙芝が指揮権を回収し自ら陣頭指揮を執ることを決断した。

敵を駆逐しつつ、シュグナン回廊を急速南進、ワハン回廊との結節点に待ち受ける吐蕃軍主力を撃破、敗走した吐蕃兵は連雲堡に籠り唐軍を山岳戦に誘引した。・・・

と云う軍事経路を想定しております。

投稿情報: ukita | 2013年7 月15日 (月) 09:22